暮雀德 的推荐

sinoorc.lofter.com

暮雀德 的推荐

sinoorc.lofter.com

【教程】摄影构图教程 I:地平线在构图中的应用

16/05/2015,第一次修订

拍照首先要学会使用器材,然后大概就是构图了吧。

我很清楚的记得,我第一次约片的时候,有个妹子来找我,然后看了我的图以后就果断放鸽子了...丢了一句话说我构图不行...(这故事我讲了蛮多次了,毕竟是我摄影经历中很难忘的一件事)

然而拍了这么久,写这个构图教程也是早就在策划之中,然而真正动笔了以后才发现,比起灯光,后期这一类的看似高端的技能,构图才是最难讲清楚的。以至于几千字的文章写了两个月,期间不停的修修改改,查了不少资料,好歹是把教程给磨出来了...

百度上能查到的大多数构图教程,大多泛泛而谈,其实构图里面所包含的道理远不是几个教程就能讲清楚...所以这里只对构图...

16/05/2015,第一次修订

拍照首先要学会使用器材,然后大概就是构图了吧。

我很清楚的记得,我第一次约片的时候,有个妹子来找我,然后看了我的图以后就果断放鸽子了...丢了一句话说我构图不行...(这故事我讲了蛮多次了,毕竟是我摄影经历中很难忘的一件事)

然而拍了这么久,写这个构图教程也是早就在策划之中,然而真正动笔了以后才发现,比起灯光,后期这一类的看似高端的技能,构图才是最难讲清楚的。以至于几千字的文章写了两个月,期间不停的修修改改,查了不少资料,好歹是把教程给磨出来了...

百度上能查到的大多数构图教程,大多泛泛而谈,其实构图里面所包含的道理远不是几个教程就能讲清楚...所以这里只对构图中的一个比较重要的要点进行详细分析...

---------------------------------------------------------------------

这里在开始聊构图之前先奉上之前的三部教程

--------------------------------------------------------------------

灯光和自然光的运用:http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_3a7be22

人像后期思路:http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_54b11ce

人像后期详细流程(第三次修订):http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_638547a

-----------------------分割上下文的地平线-----------------------

构图和色彩这些东西,其实内行外行都有发言权的...因为不排除很多外行具有很高的审美水准(对号入座请慎重)。大多数人看构图,都是根据自己的经验做出评价...如果把大多数人的有积极意义的经验总结到一起的话,我们就有了理论...就好比语言本来没有语法这个东西...把大家说话的习惯总结起来,我们就有语法了...有了语法之后我们就可以根据语法来找语病了。

作为一个摄影,如果你只有自己的经验和观念,如果你一直满足于自己的小世界里的话,那么你的摄影水平也无法突破自己意识和经验的局限。不思进取就是成为老法师的第一步了。

那么有可能你的作品就是

这样的

这样的

和这样的

然后你还觉得构图蛮吊的...

我见过很多不论是网上还是身边拍的不错的人总喜欢把这句话挂在嘴边"我就是凭感觉拍照". 我想凭感觉拍照不一定是坏事,但如果你的感觉并不一定靠谱而你自己不知道呢? 所以不要轻易把自己当成艺术家,真正完全靠天赋的艺术家并不存在.

这就是为什么我要来唠叨构图理论的原因.

而这里,我打算详细的分析一下构图中最基本也是最经常被忽视的一点:

【摄影构图中的地平线】

这里主要分五点讲:

1. 什么是地平线(由面组成的)

2. 地平线的功能以及情绪表达

3. 地平线高度与主体的关系

4. 地平线角度与主体的关系

5. 打破地平线的构图

-----------------------分割上下文的地平线-----------------------

1. 在说地平线之前我们其实先得明白什么是直线

在照片中,直线可以是实际能看到的有厚度的线,比如说桥梁,道路,也可以是两个面之间所形成的概念化的线,甚至可以是图片里两个点之间并不存在,只是你可以通过参照物感知到的线。

这也就意味着,地平线其实大多数情况下是一个概念化的线,它是当你看到在天空和地面(水面)交界的时候因为色差、明度差而主观形成的一个线的概念。

有的时候,地平线完全不可见,比如说拍树林的时候,树会打破地平线的构成。但是并不意味着地平线在这张图里不存在了。它实际上依然存在于观众的意识中,这种情况下,地平线是凭借参照物表现的。那么这种情况下,地平线应该改名叫“水平线”更为贴切。

(鼠标划线画歪了请见谅)

那么当你在拍摄构图中,处理地平线的时候,实际上你处理的是天空和地面(水面)这两个面的关系。地平线只是你处理二者关系过程中的一个重要参照物。

-----------------------分割上下文的地平线-----------------------

2. 地平线的功能以及情绪表达

首先,地平线的主要功能是划分图片区域。例如下图,主体是楼房,地平线将天空和水面划分为两个等分,以此呈现真实和倒影的关系。

地平线其实是情绪线(Mood Line)的一种。直线在一张图片中可以表达消极,冷漠,也可以表达积极,勇敢以及力量的情绪。(Rikard)

而笔者以为,地平线不同于大多数情绪线,因为不存在方向性,其表达取决于它在图片中的高度和角度以及存在感。这三点在后面几个部分会重点进行阐明。

水平的地平线表达的情绪主要是稳定和平静(如上图);图中平稳的地平线实际上给人的是一种归属感,安全感,拍摄建筑的时候,这一点非常重要。如果地平线歪了,那么房子也要倒了。你何时见过房地产开发商的设计图是对角线构图的?

下图是一张标准的糖水照。这里地平线(在此是水平线,因为你是依据参照物推断拍摄相片的角度以及地平线的大概位置)的水平处理可以给杂乱的环境稍稍加以章法,让整体氛围贴近妹子本身的情绪表达,就是“安静”的概念。

倘若你要拍糖水,然后将整套图的画面都毫无目的地歪来歪去,那么地平线的表达和主体情绪很有可能是相违背的。也就是说,氛围不对,片子在构图上要扣分。

例如,delta designz上在谈到水平线的时候强调了它的功能可以是表达睡眠,原因是“睡眠中的人往往是和地平线处于平行状态”。睡眠也是一种平稳状态,如下图。

如果笔者将构图转一个角度,那么,你是否还觉得这个姑娘在安稳的梦境里呢?

打破地平线的水平状态可以表达不稳定和动感的情绪(如下图)。

但是这种方法要慎用,这一点在文章的最后一部分会着重提到。

-----------------------分割上下文的地平线-----------------------

3. 地平线高度与主体的关系

正如前文所述,地平线实际上是一条概念化的线,它并不代表任何一个实物,而代表了天空和地面这两个角度不同的平面在画面中的分量。如果地平线较高,那么天空所占的比重相对较小,地面所占比重较大;反之则天空所占比重较大。

天空和地面往往给人的感觉大不相同。绝大多数情况下,

天空亮度大,色彩相对简单清新,往往象征了“幻想”,“自由”等

地面亮度低,色彩相对丰富厚重,图片交代的内容更多,可以给人以“压抑”或者“安全感”。

以下图为例,地平线位于图片较低的位置,比例上天空远远大于地面,即使大部分天空被树叶覆盖,也并不会影响整体相对清新的氛围。

而相反,下面这张图,提高地平线高度,压缩天空比例,那么效果与上图就正好相反。能够给人一种压抑的感觉。我再打个比较好懂的比方,你坐在路虎车里,头部空间大,肯定觉得舒服自在,但如果你坐在法拉利里面,被座椅和仪表台紧紧包裹着,是不是直接就进入紧张的飙车状态了呢?(说的好像LZ真的坐过一样...)

当地平线处于正中间的时候,天空和地面比例完全一致,这其实属于比较特殊的表达。因为摄影师在绝大多数情况都会去选择前两种倾向。

你需要充足的理由将地平线放在中间(就像你也需要明白自己为什么要把地平线放在高处或者低处一样)。譬如在后期上图的时候,笔者也考虑过裁剪图片增加天空范围。但是这样一来就破坏了倒影和实体的对称效果。

-----------------------分割上下文的地平线-----------------------

4. 地平线角度与主体的关系

地平线角度这个问题容易让人走向极端,有的人认为水平的地平线平庸无聊,以至于什么图都要歪着拍;有的人认为拍歪了就是违反自然规律,往往提出“地平线怎么可以歪”的言论。

我想先分析下这两个观点的误区。

a) 喜欢不合理歪图乃至对角线构图这种情况往往出现在接触了摄影有一段时间的人身上。往往是盲目地追求“变化”“动感”而导致的。其原因或许是缺乏表现手法,强行用歪图来增加与众不同的元素。还有一种可以称为“习惯性歪图”,倘若你发现自己的片子很喜欢往同一个方向歪,而且角度也相近,那么你得考虑下如何突破当前的瓶颈了。

b) 反感歪图的人其实也不在少数。这一部分保守派往往误解了歪图的用意。要知道,即使在日常生活中,很多时候我们的视角也并不水平,所以歪图也是我们看待事物的正常表现。不一定非要什么图片都保持水平,歪图运用得体,也可以达到很好的视觉效果,或者是能够做出某种表达。

一个倾斜的画面,其实也就是意味着某种倾向。下面破例借一张海报来说明。

图片出处:http://www.zevendesign.com/creating-depth-art-photography/

上图中,并没有明显的地平线,但是可以参照楼房的角度感觉到一条从左上到右下的水平线。将图片这样处理,可以给人以水流从右下方涌进来并很快就会充满整张画面的感觉。

另外在画面中,人物与水平线的倾角基本相同,给观众的感觉是人物向后倒。大家应该都能够想象,当人向后倒的时候是最不稳定最没有安全感的时候。向前倒的时候,好歹双手可以撑着不至于毁容,向后倒,及看不见又无法自保。这样的水平线与人物的关系制造的是极大的不稳定的感觉。

额外再分析一条线,就是人物的视线。这位男士的视线不是指向画面中的洪水或楼房,亦或是画面中任何一个实际的物体,而是指向空白的天空。前文已经分析,天空给人的是想象空间。那么单独这一条线就足以反映人物对当前环境毫不在意以及和对等待某人的专注心理。

因此我们将倾斜的地平线归纳为两个主要功能:

a) 加入不稳定因素

b) 制造动态感觉

下图中的情绪基调相对比较压抑,所以打破水平线来制造不稳定感。然而并不推崇过度歪图。情绪性的构图中建议加入多样化的线条来打破单一的水平线,譬如图中人物的视线与水平线产生夹角和交叉。这样多样化的交错的线条也能有助于表达复杂的情绪。

下图强调车辆快速行驶过程中的动感,那么打破水平构图在这张图里面就是这个作用。

-----------------------分割上下文的地平线-----------------------

5. 打破地平线的构图

一张图如果有着清晰的地平线,那么这条线将会毫不了留情地将画面分为天与地这两个部分。这也是很让人头疼的一件事,尤其是在人像摄影中,倘若把画面的主体(人物)完全置于地面的话,那么天空就成了画面上独立的一块空间,似乎与其它部分分离开了。

下图在拍摄的时候,画面包含的一小部分天空,但是这个天空在图片中无非是一块功能性不强,表达不明确的空白区域而已,因此后期处理的时候将天空裁掉,让画面显得相对充实。

(左边同样按比例裁掉相应部分,如黄线所示)

除了裁图,更好的办法是打破地平线对画面的分割。下面原图的地平线毫不留情地将画面分为两块,船(主体)位于海面,画面上下两部分并没有什么联系,也就显得天空成了一个不和谐的装饰物,或者给人感觉仿佛是两张图拼凑在一起的。

因此,后期的时候,将船的位置强行移动到地平线上,打破其完整性,用船帆将画面的两部分连接到一起,同时也改变了画面拍摄的角度。

镇楼图也是同理,如果拍摄角度太高,那么天空就从画面中分离出去了。把人物放置在地平线上,也可以让天空和地面同时发挥背景的作用。简而言之,找到打破地平线的媒介可以让画面看起来更加紧凑。

-----------------------分割上下文的地平线-----------------------

6. 结语

天赋是图能力的一部分,后天学习是另一部分。对天赋太过自信而缺乏学习的话,很难理解自己为什么而拍摄一张图,创作思路也会比较凌乱。完全依赖感觉,也很难跳出原本的误区或者瓶颈。这就是我们为何要学构图。

在许许多多的摄影技能中,构图是最基本也是最复杂,包含内容最多的。本文中所讲述的地平线只是千千万万构图理论里的一个要点而已。而构图绝对不是独立的技能,如果想要构图得体的话,往往还需要结合摄影师对光线,色彩的理解和运用。

这里对新人的建议是,每次举起相机准备拍摄之前,脑子里花十几秒想一下,

地平线的位置在哪里?

是否符合情绪表达?

是否有必要歪图?

如何倾斜地平线效果更好?

画面中是否有作用不大的部分?

或许这样会在一开始降低你摁快门的频率,但是练习时间长了,这些思考就成为一瞬间的反应了。

搬运&翻译——电影风格&景深氛围教程:营造摄影作品的空间关系

第一次看到这篇教程的朋友可能认为这篇是讲设计和绘画,不是讲摄影的,但绘画与摄影原本就有共通的理论。如果我们在摄影的学习过程中,能够用艺术理论进行辅佐,能够极为有效地提升我们的照片质量。本篇教程适用于设计、绘画、摄影和视频作品。教程中的用色彩建立空间关系更是摄影后期调色中需要用到的相当重要的理论。总之,如果您认为自己的照片有缺乏空间感/立体感/没反差/没透视关系/太平公主等等等等问题,请仔细阅读本篇教程。

这是一篇国...

第一次看到这篇教程的朋友可能认为这篇是讲设计和绘画,不是讲摄影的,但绘画与摄影原本就有共通的理论。如果我们在摄影的学习过程中,能够用艺术理论进行辅佐,能够极为有效地提升我们的照片质量。本篇教程适用于设计、绘画、摄影和视频作品。教程中的用色彩建立空间关系更是摄影后期调色中需要用到的相当重要的理论。总之,如果您认为自己的照片有缺乏空间感/立体感/没反差/没透视关系/太平公主等等等等问题,请仔细阅读本篇教程。

这是一篇国外的设计基础教程,来自ZevenDesign网站的Rikard Rodin。由 @Air&N2·Saunato Air大爷将原文分享给我。本着摄影是要分享的原则,以个人形式将教程翻译出来,本人才疏学浅,第一次进行教程翻译工作,而且并非艺术科班出身,只能根据自己的理解尽量进行翻译和润色。如有理论错误,烦请大家指出,我会立即修正,谢谢!

原版教程地址:Creating Depth in Art and Photography——http://www.zevendesign.com

正文:

在艺术、摄影和影视作品中,有8种方法可以营造空间关系。在这篇教程中,我们将用一些示例和建议深入了解这8种方法。

虽然现代技术已经可以准确地创造出三维图像,但事实上大部分的创意作品仍然以二维的方式制作。这些作品使用多种不同的方法营造出空间关系,如透视、阴影、空间透视等等。这些方法适用于大部分的图像、印刷品、摄影作品、视频和大部分电影作品。如上所述,这里是8种建立空间关系的方法。

空气

色彩

线性透视

光线

阴影

坚硬与较软的线条(用于绘画)

动态手法(主要用于移动中的对象)

使用空气营造空间关系

这里的空气指雾气,在我大天朝,雾霾也能产生类似效果。空气减少了距离相机/观看者更远的物体的能见度。

下面是一些示例:

这张图中,由于有雾气,我们看到背景的细节减少了,山体和其他的一些物体看上去模糊不清。图片的前景中的颜色较为丰富(生锈的平台上有暖色,机库上也有一点点暖色),而背景中只刷了一层单一的、偏青的蓝色。

这张图片中,前景丰富的细节和高对比度,与背景中雾气造成的模糊产生了明显的反差。

使用空气营造空间关系的方法更适用于绘画,多在需要表现前景和背景较长的距离时使用。

下面给出一些其他的示例:

使用色彩营造空间关系

色彩给观看者产生感官上的体验,在明度较低的背景上,较暖的颜色显得离我们更近,较冷的颜色看上去离我们更远。在明度较高的背景上则恰恰相反。

下面的色彩图示说明了这一理论:

使用色彩营造空间关系的诀窍是看背景色,根据背景色的明度高低决定色彩搭配的方向。众多的设计师都对这一理论有自己的心得,而作者找到了一个最简单的方式,那就是先确定你作品的基本色(主色调),再根据前景和背景使用颜色。(关于基本色的概念请见我本人另一篇翻译的教程《搬运&翻译——调色教程:色彩协调理论》)比如你正在画一幅人物肖像,人物的肤色通常是偏暖的。因此,在背景色上使用冷色,营造出空间关系。再比如,如果你在画的是一杯水,这杯水通常是冷色调,那么你可能就需要背景色偏暖一些了。

同时,在设计色彩搭配过程中,并不需要用到完整范围的颜色。仅使用三种,甚至两种色调,就能够使图像具有表现力。举个例子,一幅蓝色色调的科幻图片,只需要在前景中加一些蓝绿色,并且让背景色趋向于紫蓝色,就能营造出空间关系。

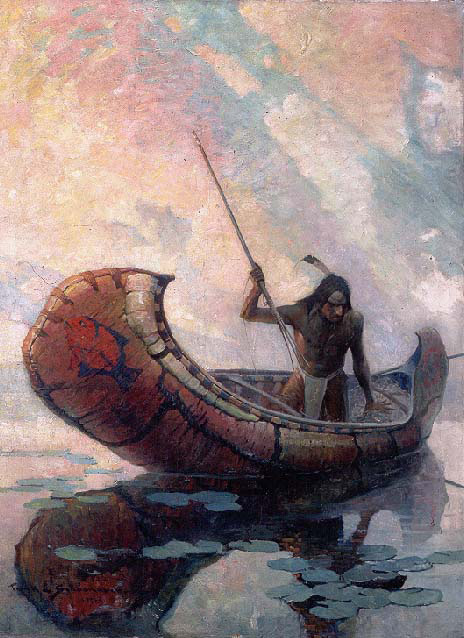

下面是一些基于低明度背景,使用色彩营造空间关系的示例图片:

公平起见,也放一些高明度背景的示例:

用线性透视营造空间关系

这种方法我们几乎都在美术课上学习过。这就是实际上我们通常所说的“透视”。这是一种让物体通过线条关系汇聚于一个无穷远的点,让人产生一种物体在移动的错觉的方法。我们看铁轨的时候就能感受到,虽然两条铁轨实际上是平行的,但是由于我们感知它们的方式,看上去它们就像渐渐地汇聚在一起,并且正在远离我们一样。这也是为什么太阳比地球大那么多倍,但是我们看上去太阳却只有一个脸盆那么大。

下面是一些使用线性透视营造空间关系的示例:

使用光线营造空间关系

任何有阴影的图像,都基于光线而存在。图像中更亮的部分意味着这一面距离光源更近。在一个散射光环境下,比如室外,光源来自天空,较暗的物体距离观看者更近,较亮的看上去更远。

在下面这张图片中,原本只是一张有两个圆,但是没有立体感的一张图片。在右侧添加一个光源后,同一张图,立刻出现了空间关系。

下面提供一些其他的示例:

使用阴影营造空间关系

这种方法与光线营造法的关系,就像一枚硬币的正反两面,在任何具有阴影的图片中同样有所体现。

跟之前同样的一张图片,我们可以看到添加阴影后所产生的空间关系。

有光线就有阴影,下面是同时加了光线和阴影后的效果,空间关系非常明显。

使用坚硬与较软的线条(用于绘画)

这一方法主要用于绘画中,较远的对象使用比较软的线条,前景的对象用相对更硬的线条绘制。此方法在传统卡通作品中极为常见,即背景的线条软于前景。

以下是示例:

使用对焦营造空间关系

在摄影中这种方式很容易理解。通过对焦,让离观看者较劲对象变得清晰,同时远端的物体变得模糊。反之亦然,对远端物体对焦,近景变得模糊,同样可以营造空间关系。

很容易理解,就不多举例了:

使用动态方法营造空间关系

这种方法遵循动态规律,一个移动的物体(比如火车),在较近的距离看上去移动的更快,在较远的距离看上去移动得更慢。

由于这种方法基于动态规律,它主要被用于表达动态的物体。在摄影中,可以表现为将前景或背景进行模糊处理。(比如慢门追焦拍摄赛车,将背景拉线,作出径向模糊效果)

搬运&翻译——调色教程:色彩协调理论

这是一篇国外的调色教程,来自ZevenDesign网站的Rikard Rodin。由 @Air&N2·Saunato Air大爷将原文分享给我。本着摄影是要分享的原则,以个人形式将教程翻译出来,本人才疏学浅,第一次进行教程翻译工作,如有理论错误,烦请大家指出,我会立即修正,谢谢!

本篇教程讲述了一些设计当中色彩搭配的基础理论,在进行照片的调色处理时,具备设计相关知识能够更好地表现照片...

这是一篇国外的调色教程,来自ZevenDesign网站的Rikard Rodin。由 @Air&N2·Saunato Air大爷将原文分享给我。本着摄影是要分享的原则,以个人形式将教程翻译出来,本人才疏学浅,第一次进行教程翻译工作,如有理论错误,烦请大家指出,我会立即修正,谢谢!

本篇教程讲述了一些设计当中色彩搭配的基础理论,在进行照片的调色处理时,具备设计相关知识能够更好地表现照片内容。单纯地理解理论较为抽象,因此我将教程中的图片示例一同搬运过来,并添加两张色轮图示辅助理解。建议大家仔细地看完教程后段的作者给出的每个调色示例,对于理论的理解大有帮助。

第二篇教程《搬运&翻译——电影风格&景深氛围研究:营造摄影作品的空间关系》已经翻译完毕,点击即可进入。

原版教程地址:Color Harmony: Why Hulk Wears Purple Pants——http://www.zevendesign.com/

正文:

色彩协调是一种采用适合人眼观看的颜色组合方式的调色理论。换句话说,就是什么样的颜色组合在一起能够协调一致。我们在看电影时,发现绿巨人穿的是紫色的短裤,X战警身穿蓝黄相间制服,这些都是色彩协调的实例。色彩协调也是几乎所有设计过程中,对色彩的选择背后蕴含的原因。

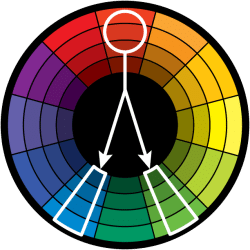

色轮

色彩协调理论基于色轮的概念而成。色轮本质上是一个将所有的颜色按环形排列的圆。基本的颜色位于色轮上三个等间距的点。(通常是指红、绿、蓝三原色。)在色轮概念起源的印刷领域,通过混合RGB三原色,可以调出几乎所有其他的颜色。在现代印刷中,RGB三原色被换成了CMY(Cyan青色,Magenta洋红,Yellow黄色),并加入了黑色来生成更暗的颜色,因此被称为CMYK。(这里的K并不是简单地指Black,而是指Key Plate,具体可百科一下CMYK。)

色轮上的RGB三个点之间,是它们两两混合得出来的颜色——比如红和蓝混合得到紫色,红和黄混合得到橙色,黄和蓝混合得到绿色。理论上,所有的颜色都能在色轮中的某个位置上找到。

色轮用圆的形式表现颜色。离圆心越近,颜色越不纯;离色轮边缘越近,颜色的纯度和饱和度都越高。这是平面色轮的基础概念。我们在进行照片的后期调色处理时,可以调整颜色的明亮度。加入明亮度后的色轮,表现为一个三维色轮。如图所示:

在一个三维形式的色轮上,我们调色时可能会分别增加颜色的明度和饱和度。学习色彩协调理论,有一点需要明确的是,改变颜色的明度或饱和度,并不会让颜色在色轮上的位置出现横向的偏移,而只影响颜色到圆心的距离。比如通过改变橙色的明度,橙色可以从茶褐色变化到浅橙色,再到白色。但是它们在色轮上,都属于橙色。(如果需要颜色在色轮上横向偏移,则需要调整色相。)

基本色(主色)

了解完色轮本身之后,我们需要理解基本色的概念。基本色是设计过程中最重要的颜色。基本色是你在规划色调时首先要确定的,希望吸引观看者首先注意到的主色调,并且确定后。例如你正在画绿巨人,那么绿色要作为基本色。再举一个例子,如果你正在给一个人拍肖像照,那么这个模特的肤色就是基本色。产品摄影中,产品本身的颜色就是基本色。

协调色彩前,首先需要确定的是基本色。以下是几种协调的颜色搭配方式。

协调色的种类

一般来说,颜色有五种协调的形式。

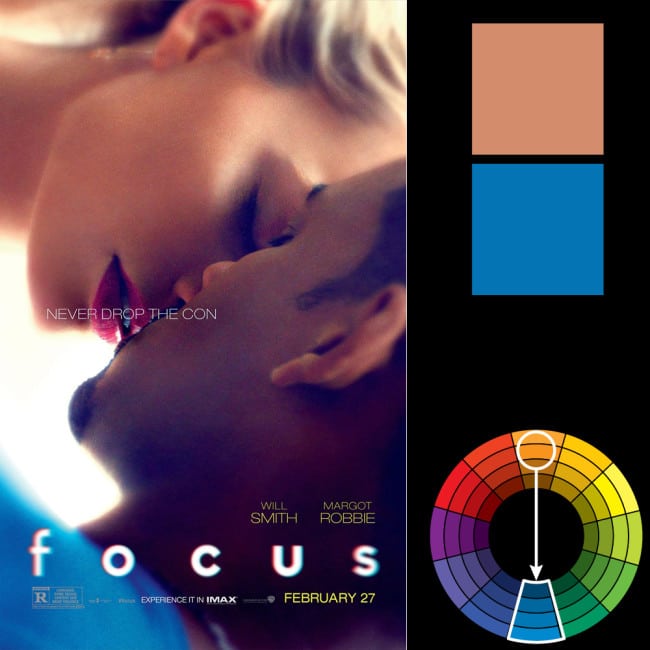

互补色:这是最基础的协调形式。确定完基本色后,与之协调的颜色位于色轮上“对面”(180°夹角)的方位。对面的颜色与基本色互补,因此这种形式被称为互补色。实际上,所有的色彩协调形式(除了邻近色)都属于互补色的变种。

互补色之间的强烈对比给人一种活泼的感觉,尤其是高饱和度的时候,感觉更加强烈。但是如果处理不当,会造成过于刺激的视觉感受,给人不好的感觉。这是一种最常见的色彩搭配方案,在各种各样的设计作品中都很容易能找到。在色轮上,绿色的互补色是紫色,所以绿巨人漫画中,作者给他穿上了紫色的短裤。红色和绿色也恰好是一组互补色,我们在圣诞节时会看到大量的红配绿。再举一个摄影的例子,蓝色被认为是最好的人物背景色,因为它跟人的肤色是一组互补色,所以我们的证件照中,常用蓝色作为背景。

互补色方案在大量使用时比较难把握,但如果你想突出一样东西,使用互补色会得到不错的效果。它并不适合与文字进行搭配,因为所有的颜色都具有相似的“强度”,会分散观看者的注意力。

分补色:位于基本色的互补色两边的颜色区域,这种方案得到了更好的颜色范围,并且仍然没有偏离基本色与其互补色之间的色彩协调基础。

这种色彩方案比起互补色方案,可以给人相同强度的视觉对比体验,却具有更小的张力。分补色方案在设计实践中是一种安全的方案,通常效果不错

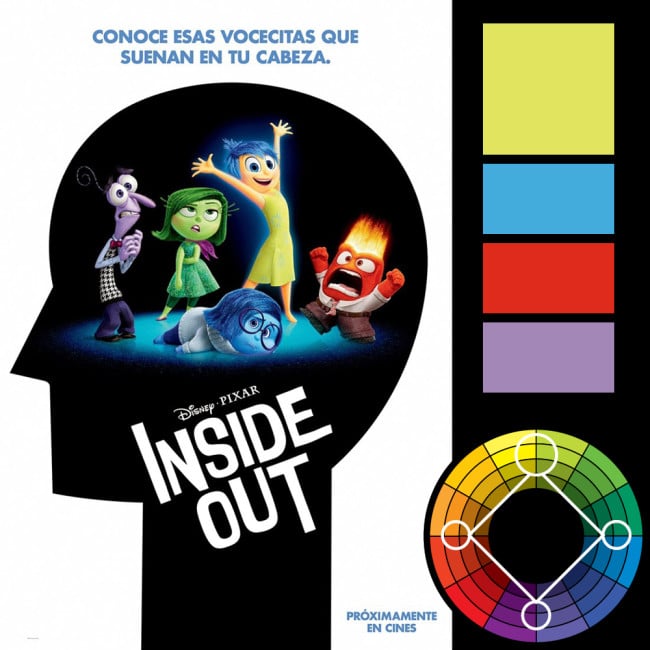

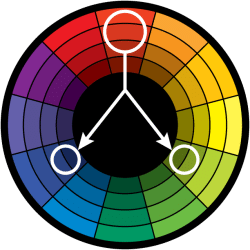

对比色:颜色之间在色轮上夹角为120°,也叫“三角色”。如图所示,实质上,使用对比色方案,采用的三种颜色在色轮上具有相等的间距,因此也拉伸了色彩协调的范围,因此这种色彩方案最好只用于高光部分。

过量使用对比色之间的颜色会造成照片中的颜色过多,造成过于活泼的视觉体验。

想要成功使用对比色协调方案,各种颜色之间需要进行仔细的色彩平衡处理——先让其中一种颜色占主导地位,然后再强调另外两种颜色。或者降低所有颜色的饱和度,只在一小块区域或高光部分使用对比色。

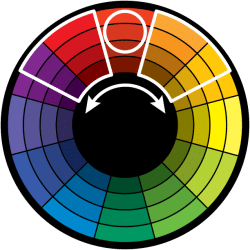

邻近色:也被称为类似色,这些颜色位于你选择的基本色两侧相邻的位置。它们之间通常匹配得相当好,并且能营造出一种平静、舒适的体验。虽然这种色彩协调方案给眼睛一种舒适的体验,但也会给人一种单调的感觉。如果你想调出仅以一种颜色为主的色调,那么这个方案是不错的选择。

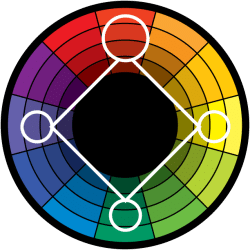

四角色:除了比三角色(对比色)多一个点之外,都跟三角色很相似。色轮上的四个点间距相等,这是一种在最新的色彩协调教程上出现的概念。作者对这种方案的个人观点是它并不是真正地在使用色彩协调理论,而是在使用色轮上的每一种颜色。或者,它只是简单地巧妙使用了两组互补色。

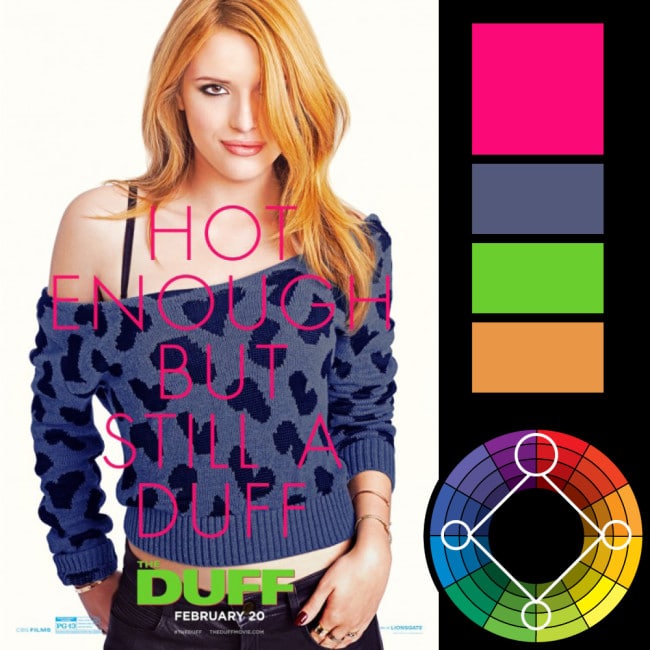

这种协调方案在你具备多个元素,需要它们各自突出展示的时候,是一种不错的选择——比如一张有四个角色的海报。使用这些在色轮上等间距的颜色,每个角色都能吸引相同的注意力。

色彩协调示例:

在这一版块,作者用了一些广告、海报和概念艺术作品展示了各种色彩协调方案是怎样运用的。

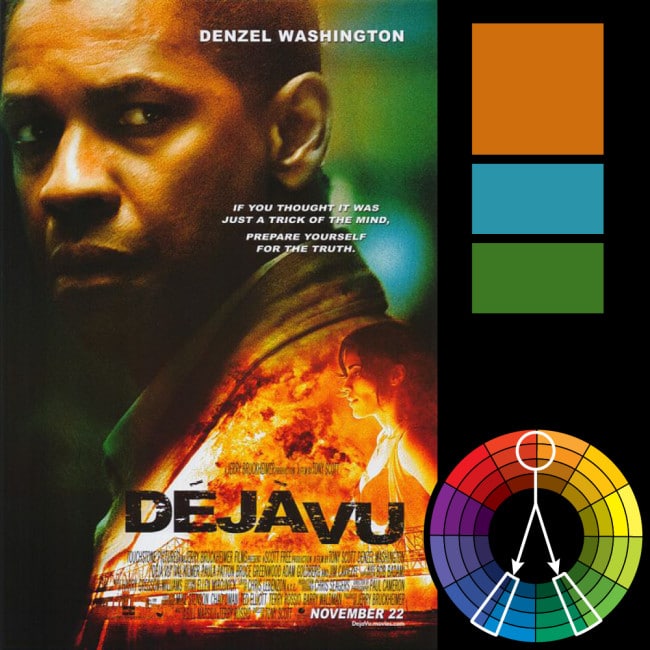

互补色:

分补色:

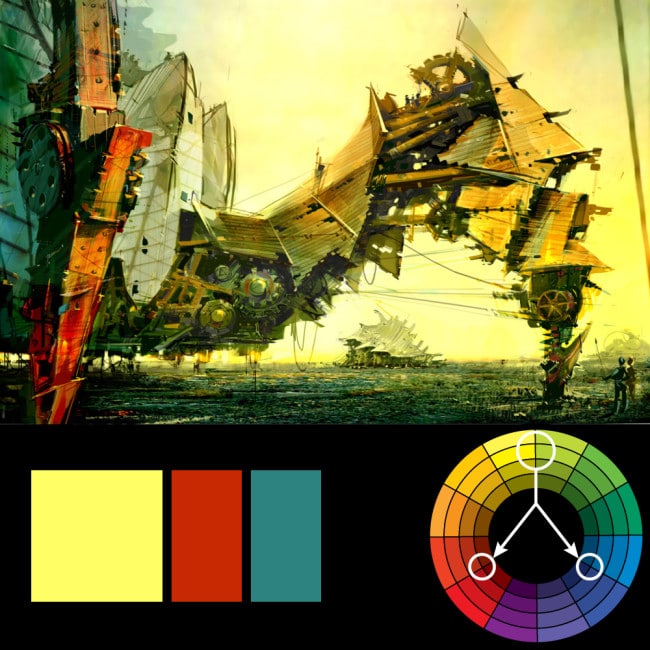

对比色(三角色):

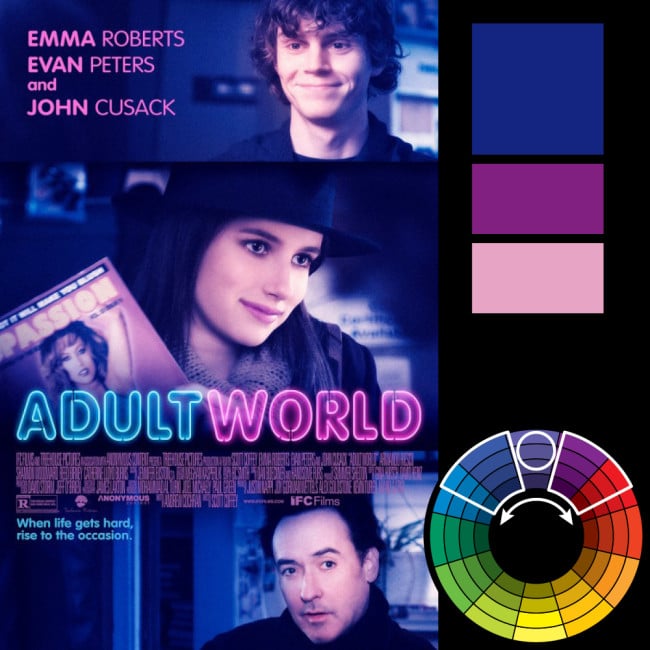

邻近色:

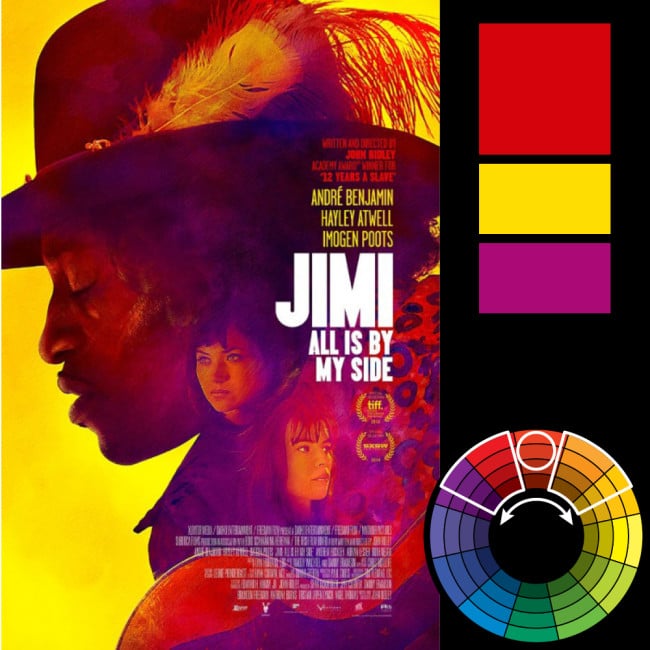

四角色: