医源性胆管损伤后狭窄的诊治是胆道外科的难题。为规范三维可视化技术在医源性胆管损伤临床诊治中的应用,中华医学会数字医学分会、中华医学会外科学分会胆道外科学组、中国医师协会外科医师分会胆道外科医师委员会、中国研究型医院学会数字智能化外科专业委员会组织国内专家在前期工作基础上,共同制定《医源性胆管损伤后狭窄三维可视化诊治专家共识(2019版)》,发表于《中国实用外科杂志》2019年39卷08期。

该专家共识阐述在医源性胆管损伤后狭窄临床诊治中“利用三维可视化技术,从胆管损伤后狭窄部位和分型、是否合并肝动脉和门静脉损伤及其部位、左肝管横部长度、肝脏萎缩情况、肝门旋转角度、肝门深度和肝内胆管结石分布等8个维度进行详细全面的术前影像学评估是制定合理的手术方案,防止术中次生性损伤,提高修复质量的关键。”共识中所用的术前三维评估与分型工具均为EDDA科技的IQQA精准手术规划平台。

IQQA-3D已不是第一次被专家们在专家共识中使用,《精准肝切除术专家共识》、《腹腔镜超声在肝脏外科的应用专家共识(2017)》、《国内外指南与共识中肝癌手术切缘相关内容解读》、《胆囊癌三维可视化诊治专家共识(2018版)》等,各领头、通讯及成员单位在术前精准三维影像评估及手术规划方面都一致选择了该领域的技术领先者:IQQA-3D平台。

以下主要为医源性胆管损伤后狭窄术前三维可视化评估、分型和辅助手术规划等方面的专家共识内容与指导意见:

医源性胆管损伤是在医疗行为中发生的胆管误伤,在各种上腹部手术和有创性检查中均有可能发生。医源性胆管损伤可能合并血管损伤,若修复不成功易导致胆管狭窄和吻合口狭窄,引起反复发作的急性胆管炎、肝脓肿,最终导致胆汁性肝硬化和门静脉高压,严重影响病人的生活质量甚至危及生命。医源性胆管损伤的修复手术困难,再狭窄率高,且再次修复手术困难明显增大。术前的精准评估是提高医源性胆管损伤后狭窄修复手术成功率的重要前提。

通过对增强CT和(或)MRI的原始图像数据进行三维重建和三维可视化分析,可以直观、立体地显示肝脏轮廓和肝脏脉管的汇合方式与空间构象;明确胆管狭窄的位置和是否存在血管损伤;测量肝门深度和左肝管横部长度;评估是否存在肝脏萎缩、肝门旋转和肝内胆管结石;还可以根据需要模拟肝段切除和测量剩余肝体积等,为胆管损伤的手术入路和手术方案的选择提供直观和定量依据。

医源性胆管损伤后狭窄术前三维可视化评估内容主要包括两方面:对肝门部脉管正常解剖结构的评估和医源性胆管损伤后狭窄病变情况的评估。医源性胆管损伤的发生源于对肝门部脉管的基本解剖结构的错判和误伤,在再次手术修复前,对于肝门部脉管结构和损伤狭窄的精准评估是确保修复质量与安全性的重要前提,也是手术方案选择的重要依据。医源性胆管损伤病变评估内容包括胆管损伤后狭窄位置、血管损伤的情况、肝门深度、左肝管横部长度、肝脏萎缩情况与肝门旋转角度和是否存在肝内胆管结石等方面。

01肝门部脉管解剖结构的三维可视化评估

建议:

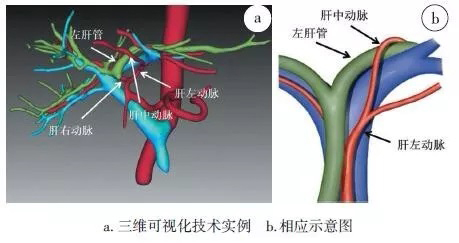

术前应建立个体化的肝动脉三维可视化模型,明确其肝动脉走行方式和是否存在肝动脉损伤。

术前应建立个体化的门静脉三维可视化模型,明确门静脉的走向及各分支支配的肝段,指导解剖性肝切除术的施行。

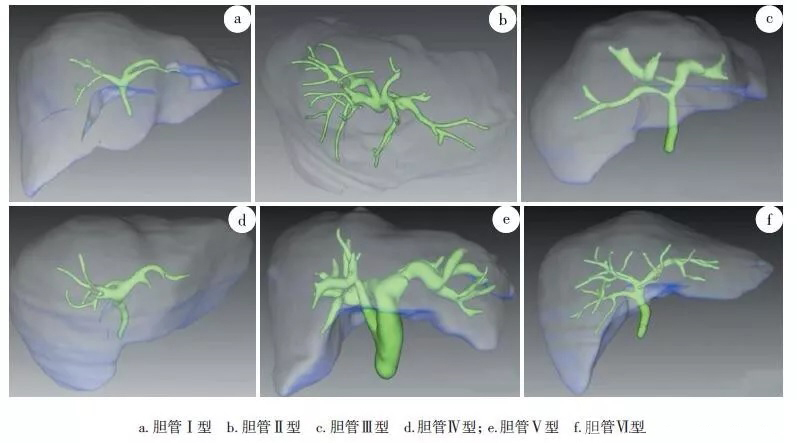

术前应建立个体化的胆管三维可视化模型,明确肝门部胆管的基本汇合方式和二、三级肝管的走行,有助于指导胆道梗阻病人的术前胆道引流,同时避免修复手术中再次误伤胆管或遗漏重要的胆管。(图1)

术前应建立个体化的肝门部脉管的三维可视化空间构型,明确重要脉管之间的空间构象,选择安全、合理的手术入路。(图2)

图1 建立个体化的胆管三维可视化模型

图2 肝中动脉横跨于左肝管横部上方

02医源性胆管损伤后狭窄病变情况的三维可视化评估

建议:

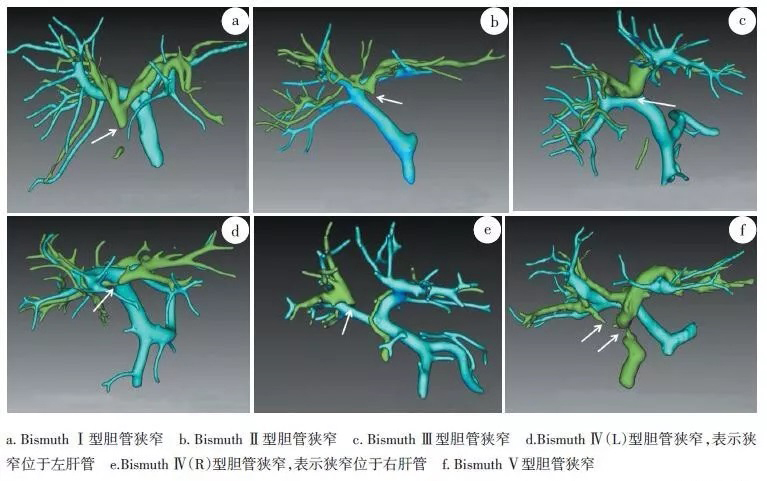

利用三维可视化技术术前初步评估胆管损伤后狭窄的部位和分型,但胆管狭窄的确切部位和分型要依据术中探查结果加以验证。(图3)

利用三维可视化技术术前明确是否存在血管损伤,明确损伤的部位与分型,有助于选择适宜的手术方案和预测疗效。

当胆管狭窄累及左、右肝管汇合部或左肝管时,术前应利用三维可视化技术测量左肝管横部的长度,以预估能够显露的左肝管横部的长度。(图4)

术前应利用三维可视化技术明确医源性胆管损伤后狭窄病人是否存在肝内外胆管结石并确定其分布范围,为胆道镜取石和选择肝段切除范围提供依据。

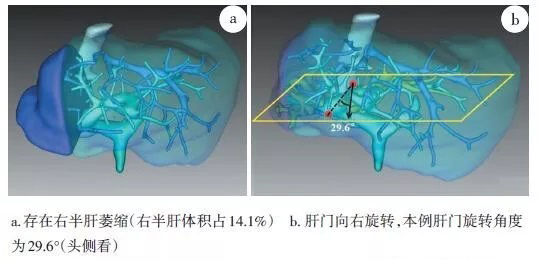

术前应利用三维可视化技术直观评估肝脏萎缩情况和测量肝门旋转角度,决定胆管损伤修复的手术入路和手术方式。(图5)

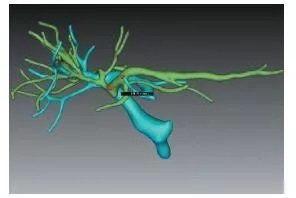

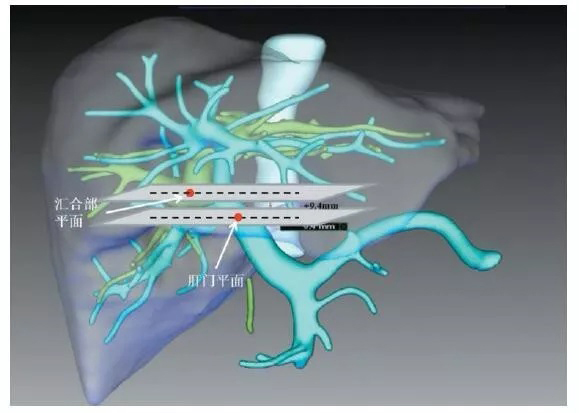

术前应利用三维可视化技术测量肝门深度,评估左、右肝管汇合部的位置是否位于肝实质内,以决定是采取肝门板降低技术还是肝方叶切除或行肝中裂劈开技术来充分显露肝门。(图6)

图3 三维可视化技术显示胆管狭窄的Bismuth分型Ⅰ~Ⅴ型

图4 三维可视化技术测量左肝管横部长度

图5 利用三维可视化技术评估肝脏萎缩情况和有无肝门旋转

图6 利用三维可视化技术测量肝门深度(本例肝门深度为D+9.4mm)

03医源性胆管损伤后狭窄的三维可视化分型和辅助手术规划

建议:术前应利用三维可视化技术从胆管狭窄所在部位、是否合并肝动脉及门静脉损伤及其部位、可显露的左肝管横部长度、肝内胆管结石的分布、肝脏萎缩存在与否、肝门旋转角度和肝门深度8个方面建立医源性胆管损伤后狭窄三维可视化分型以选择正确的手术方式与手术路径。

04三维可视化技术指导术前胆道引流

建议:医源性胆管损伤后狭窄病人如须行术前胆道引流,可在三维可视化技术指导下进行,应选择适宜的肝内胆管引流部位,必须使保留侧肝叶的胆管得到有效引流。

总之,医源性胆管损伤后狭窄的诊治是胆道外科的难题。利用三维可视化技术,从胆管损伤后狭窄部位和分型、是否合并肝动脉和门静脉损伤及其部位、左肝管横部长度、肝脏萎缩情况、肝门旋转角度、肝门深度和肝内胆管结石分布等8个维度进行详细全面的术前影像学评估是制定合理的手术方案,防止术中次生性损伤,提高修复质量的关键。

《医源性胆管损伤后狭窄三维可视化诊治专家共识(2019版)》编写委员会

主任委员:姜洪池,全志伟

委员(按姓氏汉语拼音排序):蔡秀军,陈炜,程石,段伟东,方驰华,耿智敏,龚伟,郭伟,黄强,黄志勇,姜洪池,姜小清,李江涛,梁力建,李相成,梁霄,刘厚宝,刘连新,刘颖斌,卢绮萍,仇毓东,全志伟,邵成浩,施宝民,孙备,汤朝晖,田利国,王坚,王剑明,杨扬,杨尹默,殷晓煜,张永杰,郑亚民,曾永毅

执笔者:王坚,闫加艳